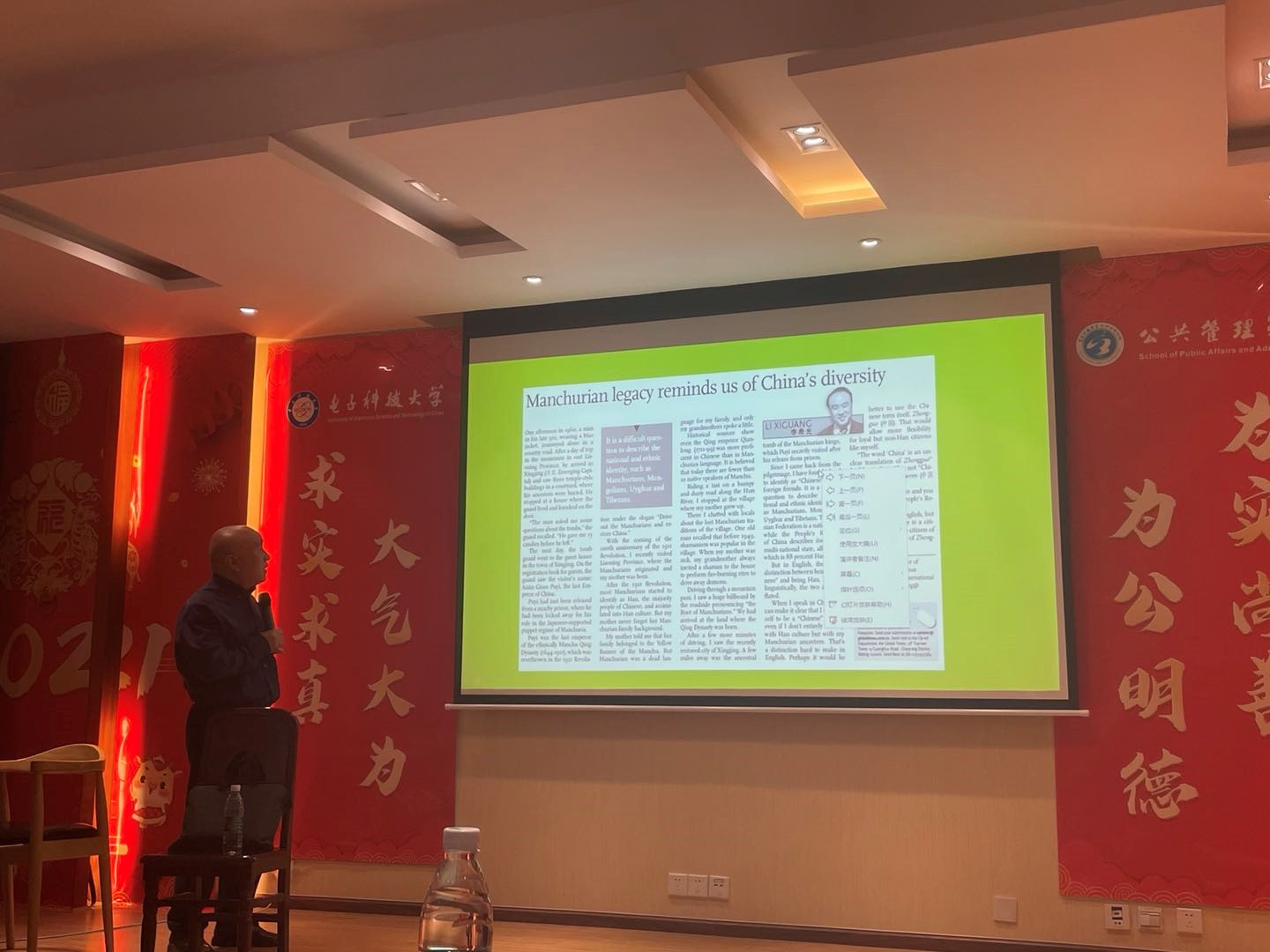

5月14—15日,公管名家讲坛暨“我为师生办实事”系列讲座之“细推物理须行乐,何用浮名绊此身——李希光采访写作40年”在综合楼401报告厅圆满落下帷幕。公共管理学院党委郑宇涛书记、韩洪副院长、新闻传播系主任詹恂教授、曾维希教授、电子科技大学产业党委袁勤老师、新闻传播专业研究生同学等共同参与本次讲座。期间,清华大学国际传播研究中心主任、博士生导师李希光教授就“什么是新闻学”、“怎样写好新闻”相关问题发表精彩演讲。

好记者=倾听+描写

结合自己的采访生涯,李希光教授认为,“好记者就三个词:倾听,倾听,再倾听。落实到笔头上,就是描写,描写,再描写”。其中,采访态度不可带个人判断、偏见和猜测。如果记者先入为主,那么记者就很难理清事实,只看到自己想看到的,只听到自己想听到的,最后的报道也就会有失偏颇。此外采访对象通常对记者的态度很敏感,记者越是咄咄逼人,就越难赢得采访对象的信任和坦诚。此外,李希光教授特别强调,“记者的调查,不是寻找花边新闻,而是寻找最可靠的新闻源。这是新闻最重要的一个原则。”由于媒体的商业化、网络化,特别是由于网络进入了社交媒体时代,在商业竞争的巨大压力下,媒体的所有者、经营者和操纵者比以往任何时候都更加看重点击率、收视率、阅读量和收听率。结果,媒体的报道主题、内容、画面越来越多的是关于名人的丑闻、秘闻、绯闻和传闻。结果,中国的媒体人正在失去基本的职业尊重。

何为新闻学

“新闻是一门描写的艺术。这门艺术主要包含语言文字、历史纵深感以及视觉艺术这三个元素。”在李希光教授看来,新闻不等同于影视艺术,但记者所使用的每一个字眼,都会在读者的脑海中形成一个画面,如同《爱丽丝梦游仙境》给读者带来的体验一样。因而,写新闻就是写故事,更具体地说,是写人的故事,因此,要求他们极力寻找新闻中人的声音,人的画面,即使是艰难抽象的科学研究,如理论物理的成果报道,也要设法找到人性的角度,加以报道。这些真实的故事对于人类个体和人类社会具有不可缺失的重要性。通过故事,一个民族界定自己的起源,一个社会界定自己的认同,一个将军界定自己的卫国精神,一个男人界定自己对女人的责任,一个年轻人界定自己心目中的英雄。通过一个故事,人们讲述信什么和不信什么;讲述什么是善,什么是恶;讲述什么是爱,什么是恨。

心怀人文主义

李希光教授在谈及自己孩童时代的经历时告诫同学们:作为研究生,一定要有人生意义上的思考。“你将会死去”,这是一句最真实的话,但中国人往往是不愿意听的。但只有敢于谈论死亡,有向死而生的胆略与气魄,中国人才会有精气神。在母亲逝世时,李老感慨万千,手捧骨灰思考:母亲去了哪里?将来自己的归处又在何方?最后得出了自己的答案:人活一世,心中一定要常存人文主义精神,坚守人文主义信念。在这样一个物欲横流的世界里,永恒的故事对每一个人都有人格重新塑造的意义,能够宽慰与安抚心灵。以人文主义为中心,以人性为中心,就能征服世界,这就是普世价值。

最后,李希光教授在回答学生关于“如何写好自己的故事”的提问时指出,故事的精彩与否离不开深厚的历史积累与扎实的人文底蕴支撑,李希光教授勉励同学们,“每个人都是一本精彩的小说,我们要对自己充满自信。”至此,公管名家讲坛暨“我为师生办实事”系列讲座之“细推物理须行乐,何用浮名绊此身——李希光采访写作40年”圆满结束。